Numérique : « C’est la 4e révolution de l’information »

Informaticien et chercheur à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), Gilles Dowek est aussi professeur à l’ENS Paris-Saclay et membre du Conseil National du Numérique (CNNum). Dans un entretien, ce polytechnicien retrace les phases marquantes de l’informatisation et analyse l’impact de cette numérisation sur notre société.

On entend régulièrement parler de notre époque comme celle de la transition numérique. Vu les nouvelles technologies qui nous entourent désormais, la numérisation du monde n’est-elle pas plutôt aboutie ?

Gilles Dowek – J’évite en général d’utiliser l’expression « nouvelles technologies », d’une part parce que l’informatique existe depuis bientôt un siècle, d’autre part parce que la révolution informatique a plutôt la forme d’une révolution permanente. Contrairement aux révolutions politiques, que nous savons en général dater au jour près, la révolution informatique est constituée d’une multitude d’événements qui s’étalent sur la durée.

Une première date importante est 1936, année de la publication du premier article scientifique que nous identifions aujourd’hui comme un article d’informatique.

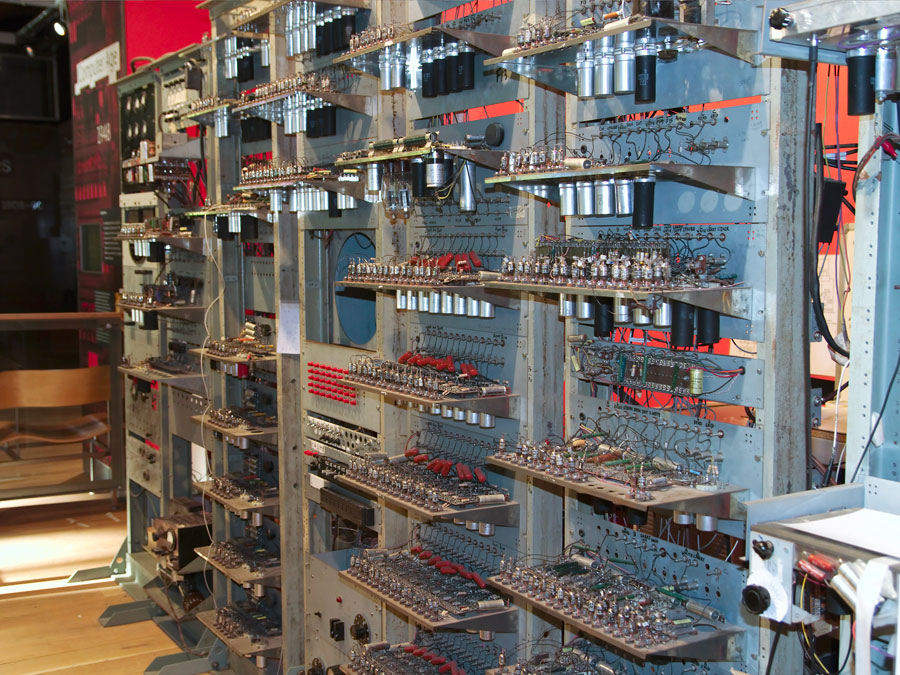

Une deuxième est 1948, année de construction du premier ordinateur, la Small Scale Experimental Machine, à Manchester. Cette date est d’ailleurs contestée : elle varie un peu en fonction de la définition que nous donnons du mot « ordinateur ».

Une autre rupture a eu lieu en 1969, avec l’invention d’Internet. L’idée n’est plus alors de construire un ou plusieurs ordinateurs isolés les uns des autres, mais de les mettre en réseau, pour constituer un moyen de communication.

Vient ensuite une rupture plus difficile à dater, c’est le moment où les ordinateurs, jusqu’alors utilisés par les spécialistes, entrent dans chaque foyer. En France nous n’y sommes pas encore complètement, car une partie de la population n’a ni ordinateur ni accès au net. C’est une inégalité importante, dont nous devrions collectivement nous saisir.

Un glissement plus récent s’est ensuite opéré avec la transformation des ordinateurs en téléphones, ce qui a renforcé ce passage d’une informatique de spécialistes à une informatique pour tous. L’informatisation du monde est donc un processus appelé à se prolonger, sans que nous puissions, aujourd’hui, en entrevoir une fin potentielle.

À un moment, peut-être, les innovations ne seront plus si formidables, et nous pourrons dire que ce processus est dans une phase de croissance lente. Mais, aujourd’hui, il ne me semble pas que nous puissions dire : « Voilà c’est terminé. »

Quels enjeux et perspectives imaginez-vous pour les changements futurs ?

G. D. – La prospective est un exercice est très difficile et il y a de grandes chances de se tromper, mais je veux bien essayer.

Nous avons l’impression que nos machines ont beaucoup progressé depuis les années 40 : elles sont plus rapides, elles ont une plus grande mémoire et elles font un plus grand nombre de calculs à la fois, quand les machines anciennes, par exemple, en faisaient un seul. Mais, en réalité, leur principe d’organisation est assez similaire à celui des premiers ordinateurs. De ce fait, il y a sans doute beaucoup d’innovations à attendre du côté de la structure des ordinateurs.

Il n’y a aucune raison que nous conservions éternellement les techniques du silicium, du transistor… Par exemple, les ordinateurs quantiques utilisent les ressources de la physique de manière beaucoup plus intéressante que les ordinateurs à transistors actuels.

Certains cherchent aussi à s’inspirer du vivant. Les cellules des êtres vivants, les fourmilières, les termitières, les formations des oiseaux migrateurs… sont des systèmes qui traitent l’information d’une manière très différentes des ordinateurs. Cette comparaison nous mène aussi à nous interroger sur leur géométrie. Nos ordinateurs, nos téléphones… sont des parallélépipèdes. Mais rien, dans le vivant, n’est parallélépipèdique. Demain, nos ordinateurs auront peut-être une forme très différente.

En quoi la révolution numérique est-elle aussi importante que les deux révolutions industrielles du XIXe siècle ?

G. D. – La révolution numérique est souvent comparée à la révolution de la vapeur et à celle plus tardive du pétrole et de l’électricité. Mais le philosophe Michel Serres a attiré notre attention sur le fait qu’il y a ici un faux-ami, puisque la révolution informatique n’est pas une révolution de la matière et de l’énergie, mais une révolution de l’information.

Michel Serres distinguait deux notions : le « dur », à savoir la matière et l’énergie, et le « doux », c’est-à-dire l’information. Par exemple, quand vous conduisez un vélo, vos jambes et vos bras agissent différemment : les premières donnent de l’énergie pour faire avancer le vélo, alors que les seconds donnent de l’information pour le diriger, sans réclamer beaucoup d’effort musculaire.

Ainsi, les deux révolutions du XIXe siècle ont été des révolutions des jambes et la révolution informatique une révolution des bras. Elle est donc davantage comparable à l’invention de l’écriture, de l’alphabet et de l’imprimerie. Ce n’est pas vraiment une 3e révolution industrielle, mais plutôt une 4e révolution des techniques de transformation de l’information.

Aussi, le champ de transformation permis par les révolutions de l’information est-il beaucoup plus vaste que celui des révolutions industrielles. Tous les secteurs de l’activité humaine sont concernés : pas uniquement l’industrie, mais aussi les services, l’éducation, le soin… C’est ce que les informaticiens appellent « l’universalité de la machine de Turing » : l’ordinateur (la machine de Turing) est capable de réaliser des transformations de l’information dans tous les domaines.

Dans son organisation, notre société était-elle prête à la numérisation ?

G. D. – Beaucoup d’innovations techniques répondent à une demande sociale, qui leur préexistait. Par exemple, avant l’invention de l’écriture, il y avait déjà une volonté de garder une trace du passé, qui menait les aèdes à apprendre de longs textes par cœur.

Il y a aussi des cas où une innovation est une heureuse surprise, qui apporte un mieux qui n’avait pas été anticipé. Il y a aussi, bien entendu, des cas où une innovation n’apporte pas un tel mieux et où elle n’est pas adoptée par la société.

Cela dit, dans cette discussion, nous ne pouvons pas toujours considérer la société comme un tout. Quand une innovation apparaît et que 95 % de la population y a accès, cette innovation est une régression pour les 5 % qui restent : l’invention de l’écriture crée l’illettrisme, et l’exclusion qui va avec.

Nos efforts doivent donc se concentrer sur ces 5 % là, qui n’ont pas vu l’innovation arriver, qui n’en ont pas compris l’importance, qui n’ont pas pu ou pas voulu se former, et qui se retrouvent de ce fait exclus.

A quel endroit se situe donc le monde du travail ? Ne souffre-t-il pas de cette numérisation, en même temps qu’il en bénéficie ?

G. D. – Il me semble que le monde du travail était en attente de cette numérisation, qui a globalement amélioré nos conditions de travail. Pour rien au monde je ne voudrais être à la place d’un mineur ou d’un cheminot du XIXe siècle, tels que Zola les a décrits.

De même, je ne voudrais pas être à la place d’une caissière de supermarché d’aujourd’hui, qui souffre de troubles musculo-squelettiques, de problèmes de dos… à force de rester assise, sans pause parfois, de toute la journée. De plus en plus, celles-ci sont remplacées par des caisses automatiques. Et il me semble que nous devons nous en réjouir. Mais bien entendu, si vous discutez avec une caissière, qui a perdu son emploi du fait de l’informatisation des caisses et qui se retrouve au chômage, elle ne s’en réjouira pas.

Nous faisons face à un paradoxe : l’informatisation nous libère de nos chaînes, mais, pour des raisons compréhensibles, nous les regrettons. Une manière de sortir de ce paradoxe est de distinguer le travail du revenu.

Imaginons, pour le besoin du raisonnement, que tous les travailleurs soient remplacés par des machines. Cela pose la question de la répartition du fruit du travail des machines entre les personnes humaines devenues oisives. Cette question politique a été négligée aux XIXe et XXe siècles, où le lien entre travail et revenu était automatique. Mais nous nous dirigeons vers un monde où le travail est effectué, en grande partie, par les machines. Et cette question, naguère anecdotique, devient centrale.

D’un certain point de vue, nous sommes déjà dans ce monde-là puisque, aujourd’hui, environ deux tiers des gens ne travaillent pas. Toutes les questions d’aujourd’hui autour du revenu universel, du droit au logement, du droit à l’éducation, du droit à la santé, avec l’idéal de gratuité qui va avec, reposent sur un principe de structure sociale, où le revenu et le travail sont dissociés. C’est dans ce cadre, où les machines produisent de plus en plus et les êtres humains de moins en moins, qu’il faut penser une nouvelle façon de répartir les richesses.

Quel secteur professionnel a le plus bénéficié de la numérisation ?

G. D. – En suivant cette idée de l’universalité de la machine de Turing, j’aurais tendance à dire tous. Mon métier d’enseignant, par exemple, l’a totalement été. Quand je faisais cours à la fin du XXe siècle, les étudiants considéraient encore que les enseignants étaient la source du savoir. Aujourd’hui, les étudiants ont accès en ligne à la connaissance, sans limite. Seulement, le fait de disposer de l’information seule ne permet pas de la hiérarchiser. Hiérarchiser, contextualiser, tel est le nouveau rôle des enseignants. Leur métier est totalement transformé.

La médecine n’a pas non plus échappé à cette transformation, car c’est un secteur où il y a beaucoup d’échange d’informations. Les chirurgiens mis à part, la plupart des médecins ne font qu’échanger de l’information. Vous leur décrivez des symptômes : c’est un premier échange d’information. Ils réalisent ensuite un examen clinique : c’est de la collecte d’information. Ensuite, ils confrontent leurs observations à une masse de connaissances acquises au cours de leurs études, qui sont elles-mêmes de l’information. Et tout cela aboutit à une pauvre ordonnance, envoyée au pharmacien ou à un autre médecin, qui est elle-même de l’information. L’information joue donc un rôle central dans la médecine.

À la rigueur, le métier de chirurgien est celui qui a le plus échappé à cette transformation, car il est dans le « dur », au sens de Michel Serres. Le chirurgien incise les corps, véritablement matériels. Mais là encore, le geste du chirurgien concentre énormément d’information. Il suffit de connecter un ordinateur à un moteur, pour fabriquer ce que l’on appelle « un robot », qui aide le chirurgien dans son opération. Le geste est plus précis, moins invasif parce que le chirurgien n’a plus besoin d’introduire ses grosses mains dans le corps du patient

Les algorithmes sont souvent décriés parce qu’ils prédéterminent l’action, la pensée et s’immiscent dans notre vie privée, avec ou sans notre consentement. Que répondez-vous à ces critiques ?

G. D. – Une solution est bien entendu de ne plus utiliser d’algorithmes, ni d’ordinateurs. Mais il y a des solutions plus intéressantes. Par exemple, lorsque vous utilisez un moteur de recherche qui exploite vos requêtes pour apprendre des choses sur vous : si vos recherches portent fréquemment sur l’insuline, il va vite deviner que vous êtes diabétique et vous envoyer des publicités pour des médicaments contre le diabète ou pour des machines à dialyse… Si cela, à juste titre, vous déplaît, c’est à vous de changer de moteur de recherche. Le problème vient de votre décision d’utiliser un certain moteur de recherche et la solution sera votre décision d’en utiliser un autre.

Il y a d’autres cas où la solution est plus collective. Par exemple, si un patient reçoit chaque jour une infirmière pour prendre sa tension, techniquement, il pourrait très bien réaliser ce relevé tout seul, grâce à un tensiomètre connecté. Et cela, à chaque minute, ce qui lui permettrait de mieux prévenir les accidents. Seulement, si la visite de cette infirmière est le seul moment de lien social dans la journée de ce patient, nous devons, sans doute, décider collectivement de ne pas remplacer l’infirmière par un manomètre connecté, pour préserver ce lien.

Le numérique a donc généré une nouvelle forme de lutte ?

G. D. – Certes. Et le combat n’est pas gagné et il est même difficile. Il y a en fait deux façons de le mener.

La première est collective, par exemple en mettant en place une législation interdisant aux entreprises qui développent les moteurs de recherche de collecter de l’information sur leurs utilisateurs. Mais, à mon sens, une telle réponse collective n’est efficace que si elle est précédée d’une réponse individuelle qui consiste, pour les utilisateurs, à accepter d’utiliser des objets informatiques, peut-être moins performants, mais qui respectent leur vie privée.

Les utilisateurs doivent accepter de sacrifier une partie de leur confort pour préserver le respect de leur personne. C’est à la portée de chacun. Cette transformation ne doit pas venir uniquement des États, mais d’abord des utilisateurs, qui ont un réel pouvoir face aux géants du Web. C’est peut-être l’un des grands combats du XXIe siècle !