Suicide des étudiants : l’intelligence artificielle pour prédire le risque

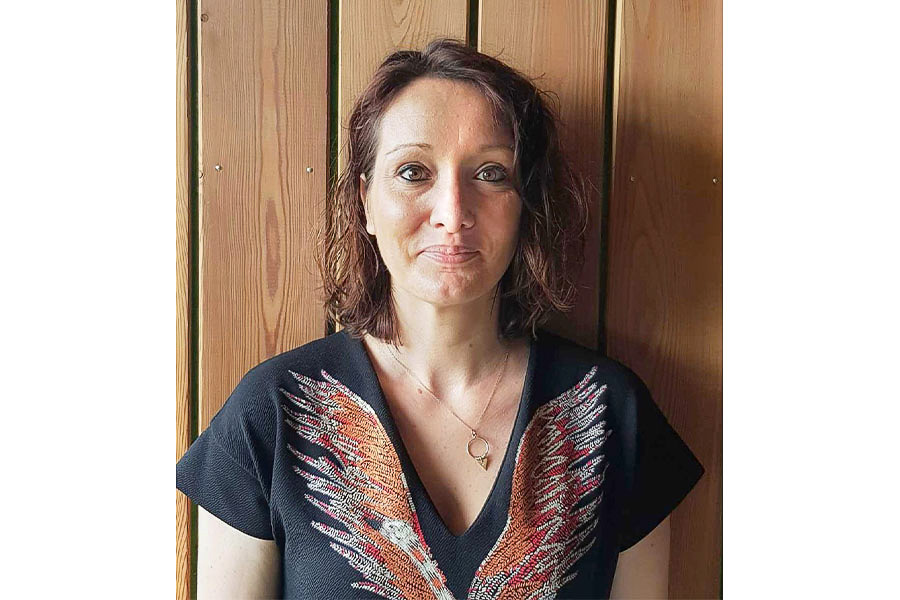

L’intelligence artificielle peut aider à détecter les comportements suicidaires chez les étudiants. Le recours à un algorithme permet de concentrer les questionnaires sur un nombre restreint d’indicateurs de santé mentale prédicteurs d’un passage à l’acte, explique Mélissa Macalli, doctorante au centre Inserm Bordeaux Population Health.

Les jeunes sont-ils plus à risque de suicide que le reste de la population ?

Mélissa Macalli – En France, le suicide est la deuxième cause mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Un étudiant sur cinq, dans la cohorte I-share que nous avons étudiée, rapporte des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois. Parmi eux, un plus petit nombre rapporte des pensées suicidaires très fréquentes, avec un scenario de passage à l’acte. C’est un signe de gravité comparé à des pensées suicidaires passives, où le sujet pense simplement à sa mort. Et 6% déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Cette cohorte, portée par l’Université de Bordeaux, est composée de 20.000 jeunes volontaires suivis depuis 2013.

L’épidémie de Covid-19 a certainement aggravé la situation de certains étudiants. C’est ce que nous essayons de mesurer grâce à une autre cohorte, Confins, constituée en avril 2020, qui inclut 4000 participants dont plus de la moitié sont étudiants. Nous n’avons pas noté d’augmentation des comportements suicidaires dans les premiers temps de la crise sanitaire. Nous avons toutefois observé que les étudiants étaient plus anxieux et plus déprimés que les non-étudiants : au sortir du premier confinement, un tiers d’entre eux déclarait des symptômes dépressifs contre 16% chez les autres.

Y a t’il des moyens de détecter le risque suicidaire ?

M. M. – La prédiction du suicide est un exercice très difficile. On sait pourtant que, plus on détecte précocement ces comportements, plus il est possible de proposer une prise en charge adéquate.

Des recherches sont menées depuis longtemps mais les modèles statistiques utilisés pour prédire les passages à l’acte sont assez peu satisfaisants. Par ailleurs, les étudiants, lorsqu’ils entrent à l’université, sont souvent réticents à confier leur mal-être. Nous avons trouvé intéressant de travailler sur des outils de dépistage pour auto-évaluer son état psychique. Le suicide est un processus multifactoriel. Les facteurs de risques sont si nombreux qu’ils rendent complexe la construction d’un questionnaire simple. Auprès d’une population jeune, en effet, on imagine mal un test d’une centaine de questions, dont certaines potentiellement intrusives, sur leur vie.

C’est pourquoi vous vous êtes appuyée sur l’intelligence artificielle. De quelle manière ?

M. M. – L’idée n’était pas de faire de l’intelligence artificielle pour faire de l’intelligence artificielle, mais de l’utiliser pour un résultat que l’on n’aurait pas pu obtenir avec un modèle classique.

Avec l’IA, nous avons pu intégrer près de 70 prédicteurs potentiels ou facteurs de risque, classiquement inclus dans les échelles et tests utilisés en psychiatrie. Il s’agit par exemple de l’année d’études, du lieu de vie, du stress académique, ou encore des antécédents personnels et familiaux de comportements suicidaires.

Plus de 5000 étudiants ont rempli un questionnaire au moment de leur inclusion dans l’étude, puis un an après. Nous avons fait appel au machine learning – ou apprentissage automatique -, une forme d’intelligence artificielle qui permet à un système d’apprendre à partir de données et non à l’aide d’une programmation explicite. L’algorithme que nous avons développé a fourni un classement des facteurs permettant de prédire à un an les conduites suicidaires.

Certaines caractéristiques, comme le lieu de vie, se sont révélés de mauvais prédicteurs. En revanche, nous avons fait ressortir quatre facteurs qui ont permis de détecter les risques avec précision.

Quels sont ces facteurs prédictifs ?

M. M. – Sans grande surprise, il y a le fait d’avoir déjà des pensées suicidaires à l’entrée dans l’étude. Sont également ressortis les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, et de manière plus inattendue, l’estime de soi.

J’ai beaucoup travaillé sur l’enfance, et je m’attendais à retrouver les traumatismes de l’enfance ou la maltraitance qui, finalement, ne sont pas ressortis comme directement prédicteurs. Ils le sont probablement par l’intermédiaire des autres, mais cela signifie concrètement qu’il n’est pas utile d’orienter les questionnaires sur ces sujets très sensibles pour déterminer qui est à risque.

On se rend compte que mesurer la dépression, l’anxiété et surtout l’estime de soi, ce qui se fait au moyen d’échelles internationales utilisées par tous, est suffisamment informatif pour identifier les sujets susceptibles de passer à l’acte.

Ces résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports. A quoi vont-ils servir ?

M. M. – Pour les confirmer, il faut dans un premier temps répliquer les études sur d’autres cohortes. Ensuite, nous envisageons de construire un outil de dépistage en ligne. A l’entrée à l’université, qui est un passage souvent délicat, il pourrait servir à évaluer l’état psychique, des étudiants. Il ne s’agit pas de les alarmer, ou de leur dire « Allez tous consulter ! », ni même de se substituer à de véritables consultations. Mais beaucoup ont besoin de se situer, d’en apprendre plus sur eux-mêmes et de savoir comment s’orienter vers une prise en charge si elle est nécessaire.

Si l’épidémie e Covid-19 a exacerbé leur vulnérabilité et mis en lumière leur fragilité, elle a aussi ouvert les esprits sur le fait qu’on a le droit de ne pas être bien, et qu’il est important d’en parler. Nous essayons de délivrer des messages positifs car les étudiants font preuve de beaucoup de résilience et de solidarité. A Bordeaux, nous travaillons en lien étroit avec l’Espace santé étudiant, qui propose des consultations, et qui rapporte que, sans forcément rentrer dans une prise en charge lourde, une ou deux consultations peuvent déjà les soulager.